„Klassische“ Ersatzteilkataloge, die in der Regel in Papierform oder als PDF-Datei geliefert werden, enthalten üblicherweise 2D-Darstellungen der verwendeten Baugruppen. Als 2D-Grafiken werden im Idealfall sog. Explosionszeichnungen erstellt, die es ermöglichen, die einzelnen Teile und deren Einbauort übersichtlich darzustellen.

Die Erstellung dieser Zeichnungen erfordert allerdings einigen zusätzlichen Aufwand, weshalb teilweise noch herkömmliche Konstruktionszeichnungen verwendet werden, die unmittelbar aus dem CAD-System generiert werden. Dem Vorteil des geringeren Erstellungsaufwand steht dabei die schlechtere Auffindbarkeit eines benötigten Ersatzteils gegenüber

1. Was ist ein 3D-Ersatzteilkatalog?

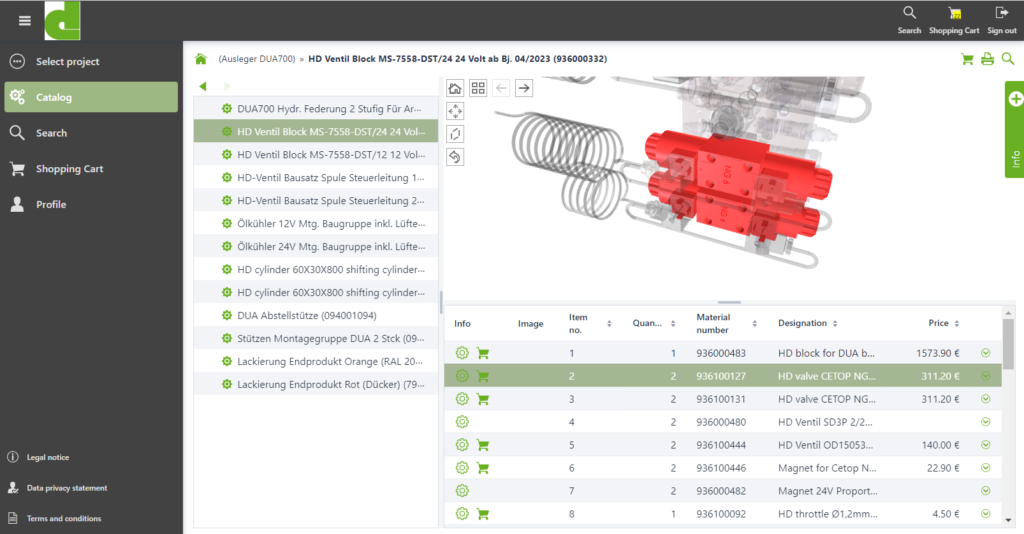

Seit mehreren Jahren gehen daher Unternehmen dazu über, direkt 3D-Daten aus der Konstruktion für Ersatzteilkataloge zu verwenden. Dabei werden anstelle von 2D-Abbildungen 3D-Modelle innerhalb des Ersatzteilkatalogs eingebunden. Der Katalognutzer kann diese Modelle drehen und verschieben, einzelne Teile markieren oder ausblenden. Das 3D-Modell einer Baugruppe ist mit der dazugehörigen Stückliste verknüpft, so dass die Auswahl eines Teils in der Stückliste das entsprechende Element im 3D-Modell hervorhebt – und umgekehrt.

2. Welchen Sinn hat ein 3D-Ersatzteilkatalog?

Vorteile

Der Hauptvorteil in der Verwendung von 3D-Ersatzteilkatalog liegt in den meisten Fällen in der Vermeidung des Aufwandes für die Erstellung von 2D-Explosionsdarstellungen.

Die hierbei erforderlichen Arbeitsschritte, von der Erstellung einer perspektivischen Explosionsdarstellung bis zur Vergabe bzw. dem Abgleich von Positionsnummern in der Zeichnung und in der Stückliste, benötigen nicht unerheblichen Aufwand und setzen tiefgehendes technisches Know-how voraus.

Durch den Umstieg auf einen 3D-Ersatzteilkatalog vereinfacht sich die gesamte Prozesskette zur Erstellung von Ersatzteilkatalogen. Dies gelingt dadurch, dass – im Idealfall – keine manuellen Tätigkeiten mehr erforderlich sind, sondern die vorhandenen Daten aus Konstruktion und dem ERP direkt verwendet werden können.

Die Aktualisierung von Ersatzteilkatalog wird über diesen Weg ebenfalls erleichtert, da keine 2D-Ableitungen manuell angepasst werden müssen, sondern lediglich die geänderten Konstruktionsdaten bereitgestellt und verarbeitet werden.

Aus Gesichtspunkten des Marketings spricht ebenfalls einiges für 3D-Ersatzteilkataloge, da Ihr Unternehmen damit nicht nur mit dem Primär-Produkt, sondern auch im Bereich After-Sales modernste und zeitgemäße Technologie präsentieren kann.

Die „Digital Natives“ unter den Anwendern von Ersatzteilkatalogen fühlen sich in einem 3D-Eratzteilkatalog mit Sicherheit sofort „zuhause“. Für andere Nutzer bedeutet es etwas Umgewöhnung, die aber für technisch versierte Fachleute in der Regel kein größeres Problem darstellt.

Bedenken

Vor einem Umstieg auf 3D-Ersatzteilkatalog werden gelegentlich Bedenken geäußert, die nicht ignoriert werden sollten.

Häufig wird das Thema Sicherheit der Daten adressiert, das in der Sorge vor der ungewollten Preisgabe von technischem Spezial-Know-how begründet ist. Wir gehen auf diesen Punkt im letzten Absatz genauer ein.

Während die Darstellung einer Baugruppe mit einigen Teilen unproblematisch ist, wird das benötigte Datenvolumen für die Darstellung eines 3D-Modells bei kompletten Maschinen oder Anlagen unter Umständen zu groß für die Nutzung im Ersatzteilkatalog. Durch die heute (großenteils) verfügbaren schnellen Internetanbindungen hat sich der in akzeptabler Zeit darstellbare Umfang eines Modells zwar stark erhöht, es kann aber dennoch erforderlich sein, auf den obersten Navigationsebenen mit „klassischen“ 2D-Darstellungen oder schematischen Übersichtszeichnungen zu arbeiten.

Die Frage der Akzeptanz durch die Kataloganwender hängt sicher auch mit der jeweiligen Nutzergruppe zusammen und muss individuell betrachtet werden.

Ein Hinderungsgrund für den Verzicht auf 2D-Darstellungen ist die zwingende Anforderung, einen bebilderten Druck-Katalog erstellen zu müssen, da sich 3D-Daten naturgemäß dafür nicht eignen.

Last not least setzt der Einsatz von 3D-Ersatzteilkatalogen eine ausreichende Datenqualität voraus. Das bedeutet, dass die Daten in den 3D-Modellen und in den zugehörigen Stücklisten zusammenpassen müssen, damit eine Verknüpfung zwischen den beiden Bereichen erfolgen kann.

3. Wie entsteht ein 3D-Ersatzeilkatalog?

Auch beim 3D-Ersatzteilkatalog ist die Stückliste mit einer hierarchischen Struktur der Baugruppen die grundlegende Informationseinheit. Zu den einzelnen Baugruppen können dann 3D-Darstellungen zugeordnet werden.

Da die nativen Daten der CAD-Systeme weder direkt für eine Anzeige im Ersatzteilkatalog verwendet werden können – noch natürlich dorthin gelangen dürfen, muss über Konvertierungsschritte ein geeignetes Datenformat erzeugt werden.

Dieses Datenformat muss folgenden Anforderungen genügen:

- Echte geometrischen („Brep“-)Daten dürfen nicht enthalten sein.

- Anzeigbar in gängigen Browsern über die WebGL Technologie (HTML5).

- Möglichst kompakte Darstellung, ausreichende Qualität bei kleiner Dateigröße.

Zwei Beispiele hierfür sind:

- glTF/glb („Graphics Library Transmission Format“): ein standardisiertes, offengelegtes Datenformat, das von verschiedenen Systemen direkt erzeugt werden kann. 3D-Daten in diesem Format lassen sich mittels WebGL-Technologie anzeigen.

Werkzeuge, die Standardformate wie STEP oder JT einlesen und diese Daten in WebGL-kompatible 3D-Daten umwandeln. Gängige CAD-Systeme können 3D-Daten in STEP und/oder JT exportieren, beides sind neutrale Austauschformate.

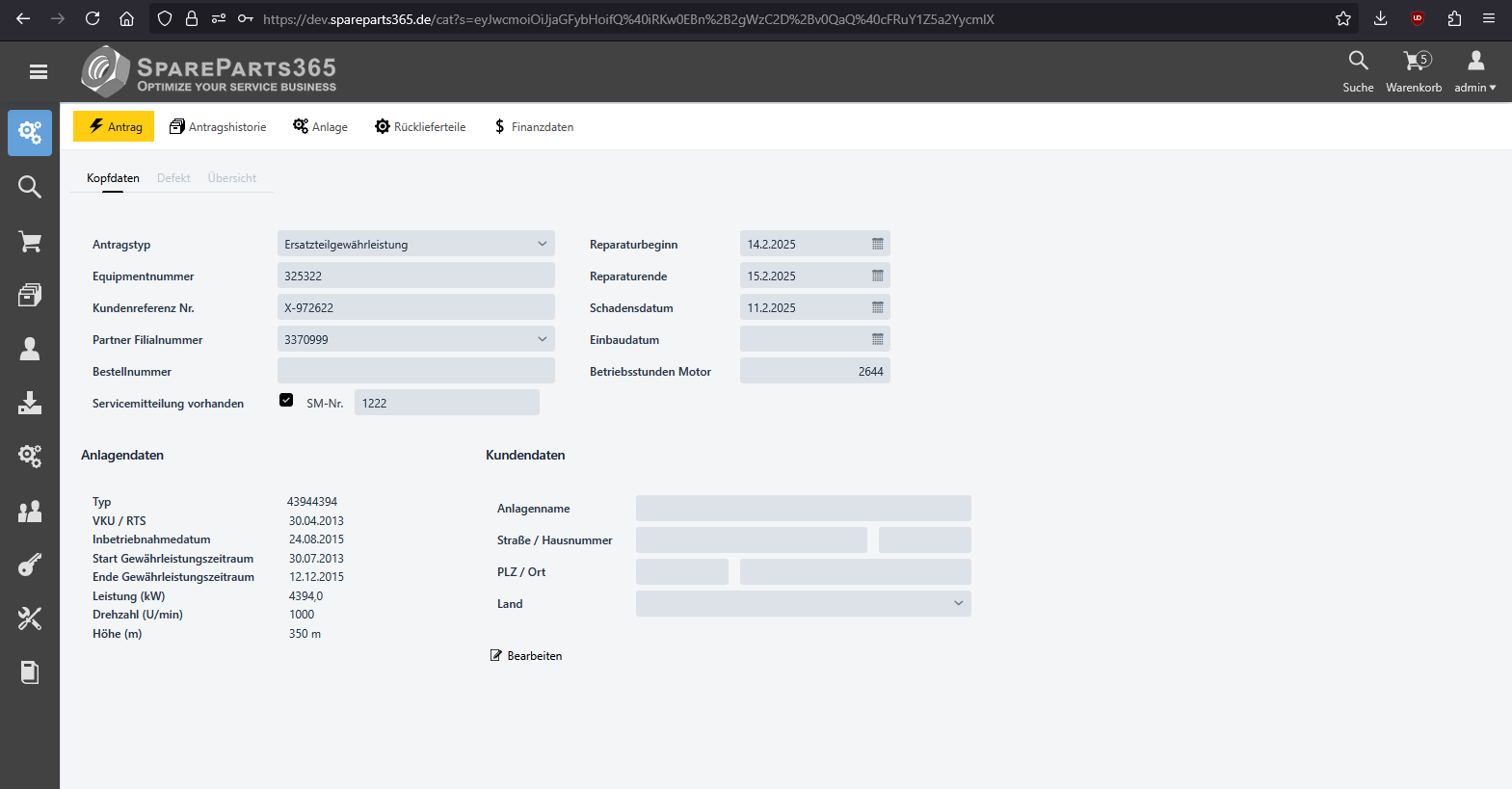

4. 3D-Ersatzteilkatalog mit SpareParts365

Bereitstellen der 3D-Daten

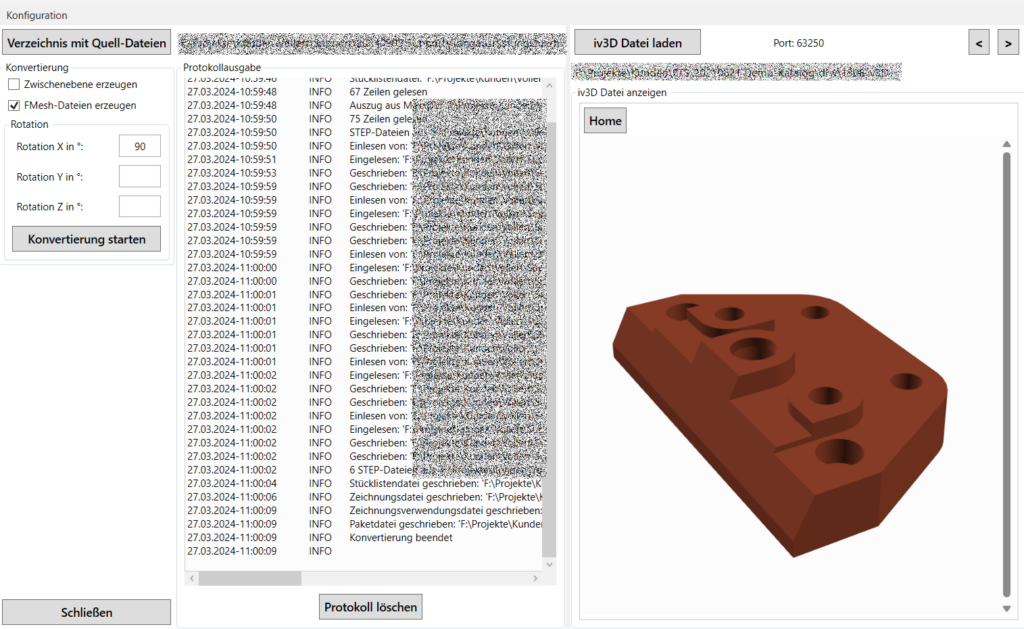

SpareParts365 bietet die Möglichkeit, 3D-Daten aus der Konstruktion für die Erstellung von Ersatzteilkatalogen zu verwenden. SpareParts365 nutzt dafür die Werkzeugkette von FinalMesh.

Das FinalMesh Studio ermöglicht das Einlesen von 3D-Dateien in den Formaten JT oder STEP. Eine Vielzahl von Funktionen ermöglicht die Bearbeitung der 3D-Daten, einschließlich der Datenreduzierung und der Verzerrung von Bauteilen.

Als Ergebnis entstehen kompakte 3D-Dateien, die WebGL-kompatibel sind.

Als Alternative können auch glTF/glb-Dateien genutzt werden, die von beliebigen Dritt-Anwendungen erzeugt werden.

3D-Daten im Ersatzteilkatalog

Über die Verknüpfung von Stücklisten mit Zeichnungsdateien können diese Daten in SpareParts365 importiert werden. Ein integrierte 3D-Viewer zeigt die Modelle an und bietet – neben Drehen und Verschieben – Funktionen wie die Verknüpfung mit der Stückliste, Hervorheben und Ausblenden von Teilen etc.

Die Verknüpfung zwischen Stückliste und 3D-Modell erfolgt in der Regel über die Materialnummer, die in der Stückliste enthalten ist und ebenfalls in den Daten des 3D-Modells enthalten sein sollte (z.B. als Metadatum).

3D-Ersatzteilkataloge können sowohl in der Online-Variante als auch im Offline-Viewer von SpareParts365 mit identischem Funktionsumfang genutzt werden, auch auf touch-bedienbaren Geräten sind alle Funktionen verfügbar.

Datenkonverter für 3D-Daten

Ergänzend bieten wir Datenkonverter an, die aus 3D-Modellen von Maschinen oder Geräten im JT- oder STEP-Format automatisiert einzelne 3D-Darstellungen für jede in der zugehörigen Stückliste enthaltene Baugruppe erzeugen.

Dadurch entfällt die Notwendigkeit der Bereitstellung von JT-/STEP-Dateien für jede einzelne Baugruppe aus den CAD-Systemen.

5. Welche Risiken gibt es bei einem 3D-Ersatzteilkatalog?

Die größten Bedenken im Vergleich zu einem 2D-Ersatzteilkatalog bestehen meist im Risiko eines Reengineerings von Bauteilen aufgrund der im Katalog vorhandenen 3D-Daten.

Da die Darstellung der 3D-Daten (von aufwändigen Speziallösungen abgesehen) mittels der WebGL-Technologie der heutigen Browser erfolgt, ist das „Abgreifen“ der 3D-Daten auf diesem Weg technisch nicht verhinderbar.

Um dieses Risiko zu bewerten, müssen wir uns kurz mit zwei Fachbegriffen befassen – Brep und Tesselierung.

- Brep Daten (für „Boundery Representation“): dies sind die Geometriedaten, die in der Konstruktion mittels der CAD-Systeme in Form von Flächen- oder Volumenmodellen generiert werden.

- Tesselierte Daten: tesselierte Daten enthalten keine exakten Geometriedaten, sondern nähern die Oberflächen der Teile über Polygone (oft Dreiecke) mit unterschiedlicher Genauigkeit an.

Brep-Daten sind äußerst sensibel und stellen einen großen Wert für ein Unternehmen dar, da damit Teile mit beliebiger Genauigkeit gefertigt bzw. nachgebaut werden können. Diese Daten dürfen daher nicht in unbefugte Hände gelangen.

Tesselierte Daten hingegen eignen sich nicht für ein Reengineering und können nicht zur „Weiterverarbeitung“ in ein CAD-System eingelesen werden. Theoretisch könnten diese Daten für die Erzeugung von Bauteilen in 3D-Druckern genutzt werden, die Genauigkeit ist dabei aber durch die Auflösung der enthaltenen Teilflächen begrenzt.

In den heute gängigen 3D-Katalogen werden ausschließlich tesselierte Daten verwendet, so dass die Risiken Know-how-Abfluss stark begrenzt sind.

Als zusätzliche Schutzmechanismen können folgende Maßnahmen einbezogen werden:

- (Teil-)automatische Verzerrung der Oberflächen („Randomizing“) von kritischen Bauteilen.

- Ausblenden oder Ersatz durch schematische Abbildungen bei extrem wichtigen „Know-how-Teilen“.

- Reduzierung der Abbildungsqualität durch Verringerung der verwendeten Teilflächen.

Und zuletzt sollte man sich fragen, wie das Aufwand/Nutzen-Verhältnis für den Versuch eines Reengineerings auf diesem Weg tatsächlich ist – und wie kritisch man es im Vergleich zu alternativen Verfahren (z.B. Ausmessen eines physisch vorliegenden Teils, der „menschliche Faktor“) beurteilt.

Unsere Empfehlung: beleuchten Sie dieses Thema im Vorfeld einer Entscheidung umfassend mit allen beteiligten Verantwortlichen, bevor Sie mit dem Projekt starten.

6. Fazit

Ein 3D-Ersatzteilkatalog stellt eine moderne und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des klassischen Ersatzteilkatalogs dar. Durch die direkte Verwendung von 3D-Daten aus der Konstruktion bietet er zahlreiche Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Effizienz der Katalogerstellung, die Benutzerfreundlichkeit sowie die Aktualisierbarkeit der Inhalte. Die interaktive Darstellung von Baugruppen erleichtert das Auffinden und Identifizieren von Ersatzteilen erheblich und stellt insbesondere für technisch versierte Nutzer einen großen Mehrwert dar.

Gleichzeitig erfordert der Einsatz eines 3D-Ersatzteilkatalogs eine gewisse Datenqualität und ein Bewusstsein für mögliche Risiken, insbesondere im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums. Durch den Einsatz von tesselierten Daten und optionalen Schutzmechanismen wie Datenverzerrung oder reduzierter Darstellungsqualität kann das Risiko des Reengineerings jedoch effektiv minimiert werden.

Mit Lösungen wie SpareParts365 stehen heute leistungsfähige Werkzeuge zur Verfügung, die eine einfache und sichere Integration von 3D-Daten in Ersatzteilkataloge ermöglichen – sowohl online als auch offline. Insgesamt überwiegen die Vorteile deutlich, insbesondere wenn der Einsatz sorgfältig geplant und mit allen relevanten Stakeholdern abgestimmt wird.